说实话,我从业十五年,见过的案件没有一千也有八百,其中不少都涉及精神损害赔偿。很多人觉得这东西很虚,好像抓不住、摸不着,但它却是法律对人性关怀的体现。记得有一次深夜接到当事人电话,他声音颤抖,说自己母亲因交通事故去世,对方却只愿意赔点丧葬费,连句道歉都没有。那一刻,我真切感受到,法律如果不能抚慰这种精神上的伤痛,就太冷冰冰了。今天,我想跟大家聊聊精神损害赔偿这件事,从法律条文到现实案例,尽量用大白话讲明白。

精神损害赔偿是什么?普通人该怎么理解?

简单来说,精神损害赔偿就是当你的身体、名誉或者亲情这些核心权益被侵害,导致内心痛苦时,法律允许你向对方要一笔钱来安慰自己。比如,有人撞了你导致残疾,或者恶意毁坏了你珍藏的已故亲人遗物,这种痛苦不是医药费能解决的,得靠精神损害赔偿来弥补。我国法律明确规定,只有自然人才能主张这种赔偿,企业或者组织不行,因为它们没有精神可言。这一点在《民法典》第九百九十六条和第一千一百八十三条里写得清清楚楚。

不过,不是随便有点不高兴就能要赔偿。法律有个门槛,叫严重精神损害。轻微的不开心,比如邻居骂你一句,法院一般不受理。但如果事情严重到让你睡不好觉、吃不下饭,甚至得了抑郁症,那就另当别论了。我曾经代理过一个案子,一位母亲的孩子被拐卖,她整夜整夜失眠,最后精神崩溃住院。这种痛苦,谁能说不严重呢?

哪些情况可以主张赔偿?案例告诉你答案

法律上,能主张精神损害赔偿的情况主要分两类:一是人身权益受侵害,比如生命权、健康权、名誉权;二是特定物被毁,导致精神受创,比如祖传的家谱被烧毁。让我结合几个真实案例讲讲。

第一类,身体受伤或者亲人去世。我记得有位委托人老张,2018年他在工地干活被掉落的钢筋砸中,腿断了,落了个八级伤残。医药费和误工费好算,但他说,每次看到自己的腿就想起那天的恐惧,晚上经常做噩梦。法院最后判了对方赔五万精神损害抚慰金,理由是伤残不仅影响身体,也让人心理受创。还有个交通事故案例,湖南一位老太太被车撞去世,五个儿女起诉肇事司机。法院判了每人两万抚慰金,因为失去至亲的那种痛,法律得给个说法。

第二类,跟特定物有关。我代理过一个案子,一位老先生起诉邻居,因为对方故意毁了他已故妻子留下的日记本。那本日记是他几十年的精神寄托,被毁后他整个人像是丢了魂。法院判了三万赔偿,虽然钱不多,但至少让老先生觉得正义没缺席。这种物件,不是普通的财产,而是承载了感情的特定物,法律也认可它的特殊性。

赔偿多少怎么算?没有标准答案的难题

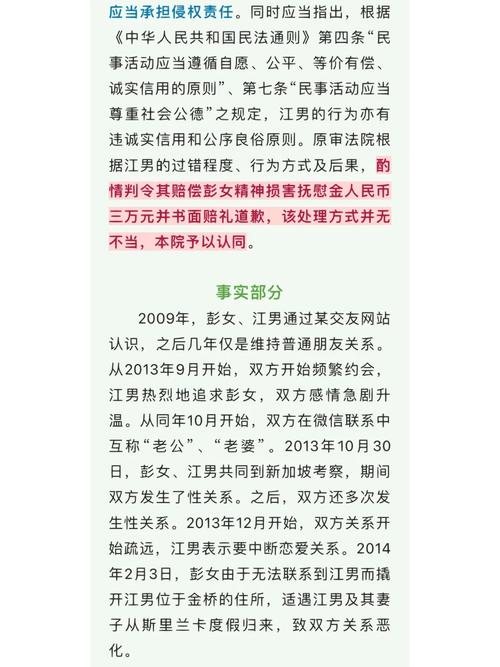

坦白讲,精神损害赔偿的金额是个难题,因为痛苦没法用尺子量。法律给了几个参考因素:侵权人过错大小、行为方式、后果严重性、对方赚了多少钱、赔偿能力,还有当地生活水平。比如,一个富豪故意毁谤你,赚了一百万,法院可能多判点;一个普通工人不小心撞了你,赔不起太多,判罚就会轻些。

我记得有个案子,客户小李被前男友在网上恶意造谣,说她私生活混乱,导致她丢了工作,整天不敢出门。对方赚了几万流量费,法院最后判了八万赔偿,算上惩罚性质。但另一个案子,一个司机撞伤了人,自己也赔不起,最后只判了两万抚慰金。为什么差别这么大?这就涉及法官的自由裁量权了,每个案子都不一样。

各地也有指导标准。比如安徽,致人死亡的抚慰金一般在五万到八万之间;四川,残疾赔偿金最高十万,按伤残等级算。你可能会问,这合理吗?我有时也觉得不够。几万块能买回失去的亲人吗?能抹平内心的伤痕吗?但法律的目的不是完全补偿,而是尽量抚慰,同时警告侵权人别再犯。

刑事案件能不能赔精神损害?争议没停过

这点特别容易让人困惑。我有个朋友问我:肇事司机被判刑了,我还能要精神赔偿吗?答案是能,但得看情况。刑事和民事是两回事,判刑是惩罚犯罪,精神赔偿是弥补受害者。我之前提到湖南那个交通事故案,司机被判缓刑,保险公司还是赔了抚慰金,法院认为刑事责任不免除民事赔偿。

但有个大问题:刑事附带民事诉讼一般不接受精神损害赔偿请求。我见过不少家属因此不平。比如有起故意伤害案,被害人被打成重伤,家属想在刑事案里顺便要精神赔偿,法院说不行,只能另案起诉。这规则听着冷酷,但初衷是怕刑事庭忙不过来,也担心空判——万一被告没钱赔,判决等于白纸一张。可这对受害者公平吗?我觉得值得商榷。

从国外看国内:精神赔偿的差距与进步

不得不说,美国的精神损害赔偿动辄上百万美元,他们叫惩罚性赔偿,既安慰受害者,也狠狠罚侵权人。比如有个案子,一个公司故意泄露客户隐私,赚了大钱,被判赔几百万。相比之下,国内几万到几十万的上限显得保守。但我觉得这跟国情有关,美国经济发达,赔偿高有底气;咱们发展不平衡,太高了执行不了,反而让受害者失望。

好在国内法律在进步。《民法典》出台后,精神损害赔偿的适用范围更宽了,连违约也能赔。比如旅游合同签了,结果旅行社把行程搞砸,你没玩开心,还气得要命,就能要精神赔偿。这在以前是不行的。看到法律在这方面的进步,作为法律人,我挺欣慰的。

实战经验:如何争取精神赔偿?

说了这么多,你可能想知道,现实中怎么争取到赔偿?我总结几点经验。第一,证据要硬。医生开的抑郁症诊断书、心理咨询记录,甚至日记本都能证明你精神受创。第二,别狮子大开口。法院不喜欢漫天要价,根据当地标准提合理金额更容易被接受。第三,找准责任人。如果对方有保险,像交通事故里的保险公司,往往更容易赔到位。

我有个委托人小王,被同事恶意举报,丢了饭碗。他拿出了心理医生的证明,我帮他起诉,最后拿了四万赔偿。过程不轻松,但结果还算公平。提交材料时,一定要注意细节,比如诊断书要正规,别随便找个小诊所开,那说服力不够。

精神赔偿的意义:不只是钱

很多人觉得精神赔偿就是拿钱,其实不止。我常跟当事人说,这钱是法律对你的尊重,是对不公的回应。就像那位失去母亲的老太太,拿到赔偿后她哭着说:总算有个交代了。这不只是经济补偿,更是心理安慰。

当然,这制度还有改进空间。比如金额上限能不能再灵活点?刑事案件能不能放开精神赔偿?这些问题,我相信未来会有答案。作为法律人,我希望法律不仅严谨,还能更温暖些,毕竟它面对的是活生生的人。

回到开头那个深夜电话的当事人,后来我们打赢了官司,对方赔了六万抚慰金。他跟我说,虽然钱买不回母亲,但至少觉得法律没让他孤单。这句话,我记到现在。精神损害赔偿,也许不能治愈所有伤痛,但至少,它让受害者知道,社会在乎他们的感受。

发布者:聚合律师,转转请注明出处:https://www.360juhe.com/10934.html