在现实生活中,单位倒闭并非罕见现象。无论是经济下行导致企业经营不善,还是技术变革使得某些行业难以为继,员工往往成为最直接的受害者。我曾经代理过一起类似案件,一家制造企业因市场竞争加剧而破产,数十名员工面临工资拖欠和权益受损的困境。最终,通过法律途径,我们帮助他们拿回了应得的赔偿。这让我深刻体会到,面对单位倒闭,员工并非无计可施,只要掌握法律武器,就能有效维护自身权益。

当单位因经营不善或其他原因走向倒闭时,员工最关心的问题往往是:我的工资还能拿到吗?有没有补偿?这些疑问的答案,实际上早已在法律中有所规定。中国的劳动法律体系为劳动者提供了多层次的保护,尤其是在单位倒闭这种特殊情形下,相关规定更加明确。接下来,我们将从法律依据、社会现状、案例分析以及实操建议等角度,全面探讨这一问题。

单位倒闭的法律背景与现状

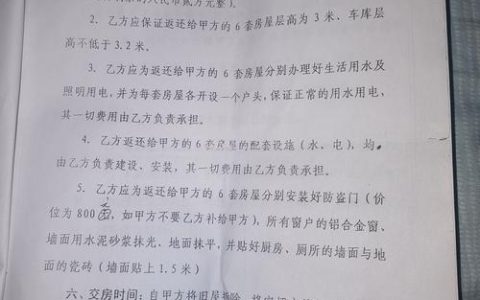

在我国,单位倒闭通常涉及破产清算或非破产清算两种情况。无论是哪一种,劳动者的权益都受到法律的优先保护。《劳动合同法》明确规定,用人单位在解除劳动合同时,必须依法支付经济补偿。而当单位进入破产程序时,《企业破产法》进一步规定,职工的工资、社保费用等属于优先受偿的债权。这意味着,即便单位资不抵债,员工的合法权益也应优先于普通债权人得到保障。

然而,现实中并非所有情况都如此顺利。我在多年的办案经历中发现,许多小型企业倒闭时,往往没有规范的清算程序,甚至存在老板跑路的现象。数据显示,近年来,因企业倒闭引发的劳动争议案件逐年上升,尤其在制造业和服务业领域更为集中。这些案件中,员工面临的常见问题包括工资被拖欠、经济补偿不到位、社保未足额缴纳等。更令人担忧的是,一些员工因缺乏法律意识或证据不足,最终未能拿回应得的赔偿。

造成这种局面的原因,一方面是部分用人单位法律意识淡薄,另一方面则是劳动者维权渠道不畅。面对这样的现状,我们有必要深入了解法律的具体规定,并学会如何在实践中运用这些规则。

法律要点解析

单位倒闭后,员工可以依据哪些法律条款主张权益?以下是几个核心要点。

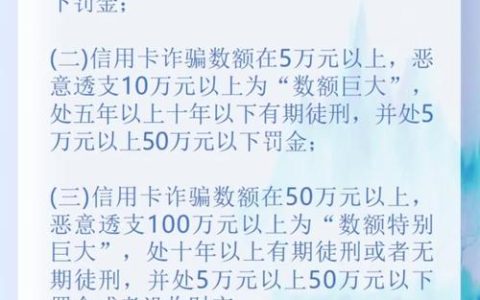

首先是经济补偿。《劳动合同法》第46条和第47条规定,因用人单位原因解除劳动合同的,需支付经济补偿。计算标准为:员工在单位工作的每满一年,支付一个月工资;六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,支付半个月工资。这里的月工资指的是劳动合同解除前12个月的平均工资。如果员工工资高于当地上年度职工平均工资三倍,则以三倍为限,且补偿年限不超过12年。例如,一名员工在某公司工作5年,月工资6000元,单位倒闭后,他应得的经济补偿为60005=30000元。

其次是工资清偿。无论单位是否进入破产程序,拖欠的工资都必须优先支付。《劳动法》第50条规定,用人单位不得克扣或无故拖欠劳动者工资。如果单位倒闭前未能及时发放工资,员工有权要求全额支付,包括加班费、奖金等。此外,若单位违法解除劳动合同,还需支付双倍经济补偿作为赔偿金。

第三是社保和公积金的补缴。《社会保险法》和《住房公积金管理条例》要求,用人单位必须为员工缴纳社会保险和住房公积金。单位倒闭后,若存在欠缴情况,员工可通过法律途径要求补缴,以保障退休后的权益。

最后,未休年假的补偿也值得关注。《职工带薪年休假条例》规定,员工未休的年假应折算为工资报酬,标准为日工资的300%。这一点很容易被忽视,但在实际操作中却是员工的重要权益之一。

这些法律条文之间并非孤立存在,而是形成了一个完整的保护体系。理解它们的适用条件和计算方法,是员工维权的第一步。

典型案例评析

为了让大家更直观地理解法律的实际运用,我们来看两个真实的案例。

案例一:小张在一家餐饮公司工作3年,月工资5000元。2023年,公司因经营不善倒闭,老板失联。小张找到我时,手上只有劳动合同和部分工资流水。经过调查,我们发现公司未依法清算,且拖欠了小张两个月工资共10000元。我们向劳动仲裁委员会提起申请,要求支付拖欠工资和经济补偿。最终,仲裁裁决公司支付小张10000元工资和15000元经济补偿(50003),共计25000元。虽然公司已无资产可执行,但通过查封老板个人财产,小张最终拿回了赔偿。

案例二:老李在一家制造企业工作15年,月工资8000元,高于当地平均工资三倍(假设为7000元)。企业破产后,进入清算程序。老李主张经济补偿,但清算组认为其工资超标。我们介入后,根据《劳动合同法》第47条第2款,确认其补偿标准应按当地平均工资三倍计算,且年限上限为12年。于是,老李获赔7000312=252000元。此外,他还拿回了拖欠的3个月工资24000元,总计276000元。

这两个案例揭示了几个关键点:一是证据的重要性,小张的劳动合同和工资流水成为胜诉的关键;二是法律适用的边界,老李的案例表明高收入者也有明确的赔偿上限;三是执行环节的复杂性,即使胜诉,如何拿到钱仍需进一步努力。这些经验对其他员工具有普遍的借鉴意义。

实操指南

面对单位倒闭,员工该如何行动?以下是具体步骤和建议。

第一步,收集证据。劳动合同、工资条、考勤记录、社保缴纳证明等,都是维权的重要依据。如果没有书面合同,可以用工牌、聊天记录或证人证言证明劳动关系。我曾遇到一位员工,因未保留任何证据而败诉,这让我深感遗憾——证据是法律的生命线。

第二步,与单位协商。倒闭并不意味着单位完全失去偿付能力,有时通过协商就能解决问题。如果协商无果,可进入下一步。

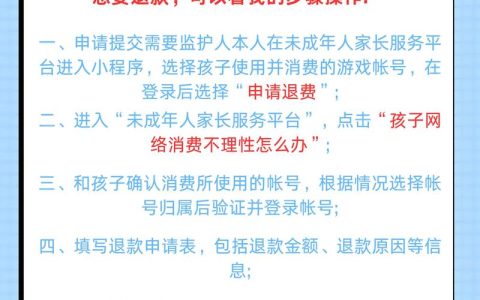

第三步,申请劳动仲裁。《劳动争议调解仲裁法》规定,劳动争议需先经过仲裁。申请时需提交仲裁申请书,写明双方信息、请求事项和事实理由。仲裁时效为一年,从知道或应当知道权益受损之日起计算,因此要尽早行动。

第四步,诉讼或执行。如果对仲裁结果不服,可在15日内向法院起诉。若胜诉后单位仍不支付,可申请强制执行,查封其资产或负责人财产。

需要注意的是,单位进入破产程序时,员工应及时向清算组申报债权,并关注清算进程。若发现单位恶意转移资产,可向法院申请撤销,维护自身权益。

热点问题解答

在咨询中,我常被问到几个问题,这里集中解答。

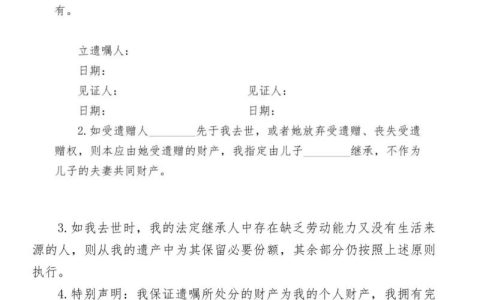

问:单位倒闭前未签劳动合同怎么办?答:根据《劳动合同法》第82条,用人单位未签书面合同的,需支付双倍工资(最长11个月)。同时,自用工满一年起,视为已订立无固定期限劳动合同。

问:老板跑路找不到人怎么办?答:可直接向劳动仲裁委员会申请仲裁,胜诉后申请法院强制执行,追查老板个人财产。

问:单位破产后没钱赔怎么办?答:破产清算中,员工债权优先于普通债权。若资产不足,可申请劳动保障部门垫付部分工资,但金额有限。

结语与建议

单位倒闭对员工而言无疑是一场考验,但法律的存在让我们不至于束手无策。从经济补偿到工资清偿,再到社保补缴,每一项权益都有法可依。关键在于,我们要主动拿起法律武器,用证据和程序捍卫自己的权利。

未来,随着经济结构的调整,类似情况可能仍会发生。我建议广大劳动者平时多关注自身权益,保留相关证据,同时呼吁相关部门加强对企业倒闭后员工权益的保障力度。毕竟,法律的温度不仅在于条文的严谨,更在于它能否真正温暖每一个需要帮助的人。

发布者:聚合律师,转转请注明出处:https://www.360juhe.com/11444.html