在日常生活中,许多人可能都听说过这样的故事:一位员工因公司突然解除劳动合同,愤怒地走进仲裁庭,最终拿到了双倍赔偿金;或者一位消费者因买到假货,依法要求商家支付双倍赔偿。这类事件并不罕见,却总能引发广泛讨论。为什么有人能拿到双倍赔偿金,而有人却无功而返?背后的法律依据是什么?这些问题看似简单,实则涉及复杂的法律条款和现实考量。今天,我们就从一个普通人的视角出发,逐步揭开双倍赔偿金的面纱,聊聊它的适用条件、法律逻辑以及如何在现实中争取自己的权益。

从一起纠纷说起

几年前,我接手过一个案子。一位名叫小张的年轻人找到我,情绪激动地说,公司在没有任何理由的情况下把他辞退了。他入职三年,从未签过劳动合同,听说可以要求双倍赔偿金,想让我帮他打官司。听完他的描述,我的第一反应是,这事儿没那么简单。双倍赔偿金虽然听着诱人,但并非随便就能拿到手的福利。它有严格的条件限制,稍有不慎就可能落空。于是,我带着小张梳理了案件细节,也借此机会深入研究了相关法律规定。

类似的事情在现实中并不少见。无论是劳动者面对无故辞退,还是消费者遭遇欺诈,双倍赔偿金都像一盏明灯,既照亮了维权的希望,也伴随着不少疑问。究竟在哪些情况下可以拿到这笔钱?让我们一步步来看。

法律的基石:双倍赔偿的来源与逻辑

在中国法律体系中,双倍赔偿金并不是一个笼统的概念,它散落在不同的法律场景中,主要出现在劳动法和消费者权益保护法两大领域。在劳动法中,双倍赔偿金通常与劳动合同的签订和解除有关;在消费领域,则多与经营者的欺诈行为挂钩。今天,我们主要聚焦劳动法中的双倍赔偿,尤其是大家最关心的未签劳动合同的双倍工资问题。

根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条的规定,用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。这条规定看似简单,却蕴含着深刻的立法意图。试想一下,如果没有这样的惩罚性条款,一些企业可能会故意拖延签订合同,甚至完全不签,以规避法律责任。这不仅损害劳动者的权益,也破坏了劳动市场的公平秩序。因此,双倍赔偿金的设立,既是对劳动者的保护,也是对违法行为的震慑。

不过,法律从来不是一刀切的工具。要拿到这笔钱,必须满足特定条件。这些条件是什么?它们在实践中又有哪些难点?接下来,我们就一条条拆解。

条件逐条剖析:6个关键点你必须知道

在劳动法领域,尤其是未签劳动合同的双倍工资场景中,法律和司法实践总结出了6个核心条件。这些条件就像一道门槛,只有全部跨过,才能拿到赔偿。让我们逐一来看。

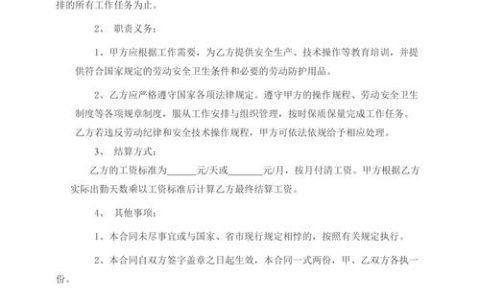

第一,用工关系真实存在。双倍赔偿的前提是,你确实为这家单位提供了劳动,并且形成了事实上的劳动关系。比如,你每天按时上下班、接受公司管理、领取工资,这些都是证据。如果只是临时帮忙或者兼职,且没有明确的从属关系,法院可能不会认定为劳动关系,自然也就谈不上赔偿。

第二,超过一个月未签书面合同。这个时间节点非常关键。法律规定,用工之日起一个月内,单位必须与员工签订书面劳动合同。如果超过了这个期限,赔偿的计时器就启动了。值得注意的是,如果入职不满一个月就离职,或者单位在30天内补签了合同,双倍赔偿就无从谈起。

第三,未签合同的责任在单位。这一点往往是争议焦点。如果单位主动提出签合同,而员工故意拒绝,那责任就可能转向员工,赔偿自然无望。我见过一个案例,一位员工入职时嫌合同条款苛刻,拖着不肯签,结果单位以此为由拒绝赔偿。法院最终认定,员工也有过错,驳回了双倍工资的请求。

第四,赔偿期限最多11个月。法律明确规定,双倍工资的支付期限是从用工之日起满一个月后开始,到满一年为止,最多不超过11个月。也就是说,哪怕你工作了三年没签合同,赔偿也只算11个月的工资。这是对劳动者和用人单位利益的平衡,避免无限期追责。

第五,劳动者需及时主张权利。双倍工资属于劳动报酬的一种,受到仲裁时效的限制。一般来说,从你知道或应当知道权益受损之日起,一年内必须提起仲裁。如果拖得太久,过了时效,法院可能不支持你的诉求。这一点很多人容易忽视,以为自己随时都能维权,结果却吃了闭门羹。

第六,不存在法定免责情形。法律为某些特殊情况设置了保护伞。比如,如果单位因不可抗力(如疫情导致停工)无法及时签合同,或者员工处于试用期内主动离职,法院可能会酌情免除单位的赔偿责任。这类情况虽然不多,但在具体案件中却可能成为关键辩点。

真实案例:法律如何落地

讲完了条件,我们再来看两个真实的案例,看看这些规则是怎么在现实中发挥作用的。

案例一:小李是一家餐饮店的厨师,入职后老板一直说忙完这阵子再签合同,结果拖了半年也没动静。后来生意不好,老板直接让他走人。小李找到劳动仲裁,要求支付6个月的双倍工资。庭审中,老板辩称小李是临时工,不需要签合同。但小李提供了打卡记录、工资条和同事证言,证明自己是全职员工。最终,仲裁庭支持了小李的诉求,老板支付了12万元的双倍工资赔偿。

案例二:小王在一家小公司干了两年,从未签过合同。后来公司搬迁,小王不愿跟随,主动辞职,随后要求双倍工资。公司却拿出了一份口头协议的录音,证明小王曾说签不签无所谓。法院审理后认为,小王明知未签合同却未提出异议,主动放弃了权利,最终只判了部分经济补偿,驳回了双倍工资请求。

这两个案例告诉我们,法律虽然站在弱势一方,但也不是无条件偏袒。证据、责任归属、个人行为,都会影响最终结果。说实话,看到小王败诉时,我心里也有些感慨——法律是公平的,但也需要你懂得保护自己。

如何争取双倍赔偿:实用指南

明白了条件和案例,你是不是也想知道,如果自己遇到类似情况,该怎么办?别急,这里有一份实操指南,帮你在关键时刻不慌乱。

第一步,收集证据。工资流水、考勤记录、工作邮件,甚至同事的微信聊天记录,都是证明劳动关系的利器。证据越充分,胜算越大。

第二步,核算时间。算清楚入职日期和未签合同的时长,确保在11个月的赔偿上限内提出诉求。如果超过一年还没签合同,也别忘了先保住经济补偿的权利。

第三步,协商先行。直接找单位沟通,表明你了解法律规定,要求支付双倍工资。有时单位会主动和解,避免诉讼成本。如果协商不成,再走法律程序。

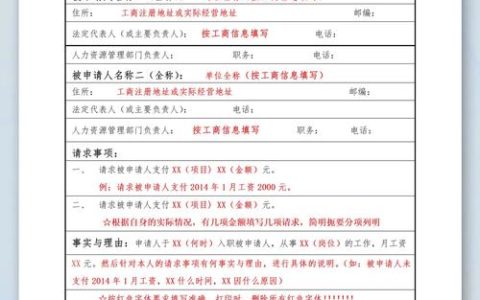

第四步,提起仲裁。准备好证据和申请书,去当地劳动争议仲裁委员会立案。注意,仲裁是诉讼的前置程序,必须先走这一步。材料要齐全,诉求要清晰。

第五步,应对争议。如果单位提出反证,比如说你是临时工或者签合同被你拒绝,别慌张。冷静分析对方的证据漏洞,必要时请律师帮忙梳理。

需要提醒的是,维权过程可能不轻松。有的单位会拖延时间,有的会找各种借口推卸责任。遇到这种情况,别轻易放弃,但也要做好心理准备——法律程序有时比想象中更耗时。

常见疑问解答

在处理这类案件时,我发现很多人都有类似的困惑。这里挑几个常见问题,聊聊答案。

问题一:试用期没签合同,能要双倍工资吗?答案是可以。只要超过一个月未签合同,试用期也适用这条规定。不过,如果你在试用期内主动离职,可能影响赔偿金额。

问题二:单位补签了合同,还能要赔偿吗?如果补签是在一个月内完成的,就不能要了。但如果超过一个月才补签,前面的双倍工资依然可以主张。

问题三:双倍工资包括加班费吗?一般不包括。法律上,双倍工资基于月工资计算,通常指基本工资,不含加班费或奖金,除非合同另有约定。

这些误区之所以存在,往往是因为大家对法律的理解不够深入。说实话,我刚入行时也花了不少时间弄清楚这些细节。所以,如果你有疑问,及时咨询专业人士,总比自己瞎猜靠谱。

总结与展望

双倍赔偿金的6个条件,看似繁琐,实则是对劳动者权益的细致保护。从真实劳动关系到责任归属,再到时效限制,每一条都经过了立法者和司法实践的反复打磨。它提醒我们,维权不仅需要勇气,更需要智慧。核心建议只有一句:在劳动关系中,主动保留证据,及时主张权利,才能立于不败之地。

未来,随着劳动市场的变化,这类法律规定可能会进一步完善。比如,有人提出将赔偿期限延长,或者明确更多免责情形。这些讨论值得期待。但无论法律如何演变,保护自己的意识永远是第一位的。如果你正面临类似的困境,不妨从现在开始行动起来,毕竟,法律是死的,人是活的。

发布者:聚合律师,转转请注明出处:https://www.360juhe.com/11686.html