凌晨四点的法庭外,一对中年夫妇静静地坐着,手中紧握着一张已经皱皱巴巴的照片。照片上是他们19岁的儿子灿烂的笑容,而这笑容已经永远定格。三年前,他们的独子在一场交通事故中不幸离世,肇事方已赔偿了医疗费、丧葬费等各项经济损失,但这些冰冷的数字如何能抚平他们心中永远的创痛?

作为一名在法律界摸爬滚打20多年的老兵,我见证了无数次这样的场景。物质赔偿能够覆盖有形损失,但精神创伤往往难以用金钱衡量。然而,法律必须为这种难以计量的精神损害提供救济渠道。这就是为何精神损害赔偿制度在我国民事赔偿体系中占据着至关重要的地位。

本文将深入解析精神损害赔偿的法律依据、适用条件、赔偿标准以及各地实践差异,为您提供一份权威实用的精神损害赔偿实务指南。无论您是律师、法官,还是不幸遭遇权益侵害的普通公民,希望本文能为您提供专业指引。

一、精神损害赔偿的法律依据与适用范围

精神损害赔偿是我国侵权责任法体系中的重要组成部分。2020年颁布的《民法典》第一千一百七十九条明确规定了侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金;造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

而最高人民法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》(以下简称《解释》)进一步细化了精神损害赔偿的具体适用范围。我在审理案件时,经常引用该《解释》的第一条:

“因人身权益或者具有人身意义的特定物受到侵害,自然人或者其近亲属向人民法院提起诉讼请求精神损害赔偿的,人民法院应当依法予以受理。”

根据此条规定,精神损害赔偿适用的权益范围主要包括:

1.生命权、健康权、身体权等物质性人格权

2.姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权等精神性人格权

3.人格尊严权、人身自由权

4.隐私权及其他人格利益

在我多年的司法实践中发现,许多人对精神损害赔偿的适用对象存在误解。需要特别指出的是,《解释》第四条明确规定:”法人或者非法人组织以名誉权、荣誉权、名称权遭受侵害为由,向人民法院起诉请求精神损害赔偿的,人民法院不予支持。”这意味着只有自然人才能获得精神损害赔偿,法人无权提出此类请求。

此外,《解释》第三条规定:”死者的姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私、遗体、遗骨等受到侵害,其近亲属向人民法院提起诉讼请求精神损害赔偿的,人民法院应当依法予以支持。”这一规定体现了法律对逝者尊严的特殊保护。记得我曾处理过一起案件,死者遗体在运送过程中被不当处置,家属情绪崩溃,最终法院支持了家属的精神损害赔偿请求。

二、精神损害赔偿的认定标准

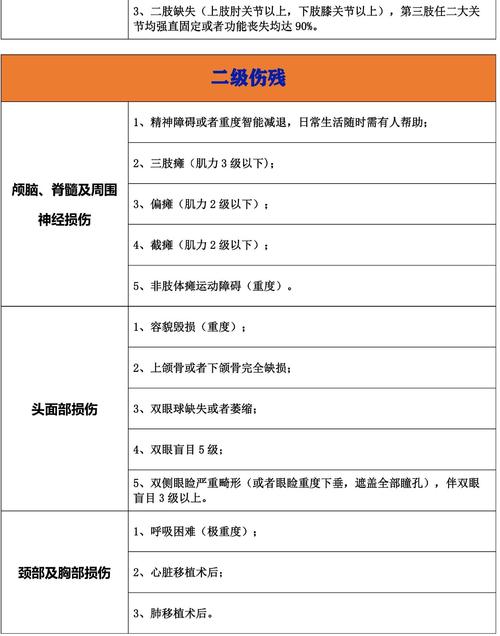

在实务中,精神损害赔偿的认定一直是难点。《解释》第五条列举了六项确定精神损害赔偿数额的考量因素:

1.侵权人的过错程度;

2.侵权行为的目的、方式、场合等具体情节;

3.侵权行为所造成的后果;

4.侵权人的获利情况;

5.侵权人承担责任的经济能力;

6.受理诉讼法院所在地的平均生活水平。

在我担任高级合伙人的这些年,经手了数百起精神损害赔偿案件。从这些案例中我总结出,法院在审理此类案件时,不会简单机械地套用公式,而是综合多种因素进行裁量。尤其重视侵权行为的恶意程度和造成精神损害的严重性。

需要注意的是,《解释》对”严重后果”的认定较为严格。第八条第一款规定:”因侵权致人精神损害,但未造成严重后果,受害人请求赔偿精神损害的,一般不予支持。”这意味着轻微的精神损害通常不被支持赔偿。

安徽省高级人民法院在其《审理人身损害案件若干问题的指导意见》中明确指出:公民身体权、健康权遭受轻微伤害,不支持赔偿权利人的精神抚慰金请求。这一规定在全国多个地区的司法实践中得到体现。

三、各地精神损害赔偿标准差异分析

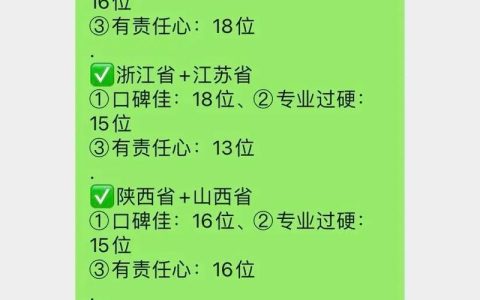

由于我国地区经济发展不平衡,各地法院对精神损害赔偿的标准也存在显著差异。在我参与的一次全国性法律研讨会上,与会专家一致认为,这种差异既反映了地区经济水平的不同,也体现了司法机关对本地实际情况的尊重。

以死亡赔偿为例,各地标准差异明显:

1.安徽省:死亡案件精神抚慰金一般为5万元至8万元;

2.北京市:死亡赔偿金一般不超过当地上年职工平均工资的10倍;

3.四川省:按照受诉法院所在地平均生活费计算二十年,对七十周岁以上受害人,年龄每增加一岁少计一年,但最低不少于十年;

4.陕西省:死亡案件精神赔偿额一般不少于1000元,最高不超过2万元;

5.福建省:特别严重侵权行为的精神损害赔偿在5万元至10万元之间。

在致人残疾案件中,各地标准同样差异明显:

1.安徽省:构成伤残等级的精神抚慰金一般不低于5000元,不高于8万元;

2.北京市:致人残疾的赔偿数额一般不超过当地城镇职工上一年平均工资的5倍;

3.四川省:采用”残疾赔偿金=10万元伤残等级系数责任系数”的计算公式。

我曾代理过一起跨省的人身损害赔偿案件,相同伤情在不同地区可能导致精神损害赔偿金额相差数倍。这提醒当事人在选择诉讼地时需充分考虑各地赔偿标准的差异。

四、精神损害赔偿主张的实操指南

如何有效主张精神损害赔偿?根据我多年的诉讼经验,提供以下实用建议:

1.收集充分证据

精神损害赔偿的举证责任主要在原告方。需要证明的要素包括:侵权行为的存在、精神损害的事实、侵权行为与精神损害之间的因果关系。可收集的证据类型包括:

-医疗诊断证明(如抑郁症、创伤后应激障碍等精神疾病诊断)

-心理咨询记录

-影响工作生活的证明材料

-侵权行为的相关证据(如侮辱性文字、图片、视频等)

2.合理确定赔偿请求金额

根据当地司法惯例和经济水平,提出合理的赔偿金额请求。过高的赔偿请求可能会导致法院全部或部分驳回;而过低的请求则无法获得应有的赔偿。我建议当事人参考当地近年来类似案件的判决结果,在此基础上确定合理区间。

3.注意诉讼时效

根据《民法典》规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。特别需要提醒的是,时效起算点为知道或应当知道权益受到损害以及义务人之日。

4.把握精神损害赔偿的证明难点

精神损害相较于物质损害,其认定和证明往往更为困难。我建议当事人:

-及时保存证据,特别是易消失的证据

-必要时寻求专业心理医生的评估和鉴定

-详细记录精神损害对生活、工作的影响

-收集证人证言,佐证精神状态的变化

五、典型案例分析与启示

在我经手的众多案件中,有一起至今令我印象深刻。李女士因遭遇车祸致十级伤残,除了获得医疗费、残疾赔偿金等常规赔偿外,还主张精神损害赔偿。案件审理过程中,我们详细展示了李女士因外貌改变(面部有明显疤痕)导致的社交障碍、抑郁症状,以及她作为一名教师,因学生对其外貌的反应而产生的职业困境。

最终,法院综合考虑李女士的特殊职业背景、伤情对其生活的实际影响、侵权方的过错程度等因素,支持了高于当地同类案件平均水平的精神损害赔偿金额。此案启示我们,精神损害赔偿不应机械套用标准,而应充分考虑案件的独特性和个体差异。

六、常见问题解答

问题1:轻微伤是否可以获得精神损害赔偿?

答:根据多地司法实践,单纯的轻微伤一般不支持精神损害赔偿。但如果轻微伤造成了特殊后果(如明显疤痕位于面部等暴露部位导致社交障碍),则可能获得支持。

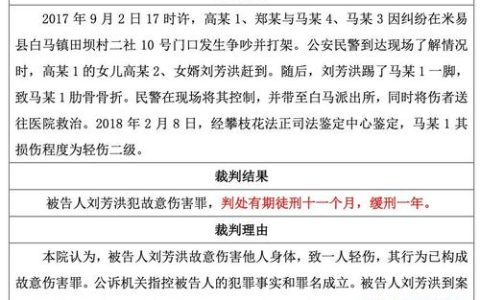

问题2:在刑事附带民事诉讼中能否主张精神损害赔偿?

答:根据最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围的规定》,对于被害人因犯罪行为遭受精神损失而提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。当事人可在刑事案件审结后另行提起民事诉讼。

问题3:植物人或精神病人能否获得精神损害赔偿?

答:虽然植物人或重度精神病人可能无法感知精神痛苦,但这种状态本身就是对人格尊严的严重损害。在司法实践中,法院一般会支持由其监护人代为主张的精神损害赔偿请求。

问题4:精神损害赔偿与伤残赔偿是否可以同时获得?

答:可以。精神损害赔偿与残疾赔偿金、残疾辅助生活费等项目不冲突,可以同时主张。前者主要针对精神痛苦,后者主要弥补经济损失。

七、精神损害赔偿制度的展望

随着社会发展和法治进步,我国精神损害赔偿制度仍有完善空间。我认为未来发展趋势将包括:

1.统一赔偿标准:建立更加科学合理的全国性精神损害赔偿参考标准,减少地区差异;

2.细化赔偿类型:针对不同类型的精神损害设立差异化赔偿标准;

3.完善鉴定机制:建立专业的精神损害程度鉴定标准和机构;

4.扩大适用范围:对特定情形下的法人精神损害适当予以保护。

精神损害赔偿制度是保障公民人格尊严的重要法律机制。虽然金钱无法真正抚平心灵创伤,但合理的精神损害赔偿能在一定程度上传达社会的关怀与正义。

作为法律人,我们应当始终铭记:法律的生命不仅在于逻辑,更在于经验与人文关怀。在精神损害赔偿案件中,我们不只是在处理冰冷的条文和数字,更是在抚慰一个受伤的灵魂,维护人之为人的尊严与价值。

发布者:聚合律师,转转请注明出处:https://www.360juhe.com/13389.html