一个多年经营的企业突然面临十几起民间借贷诉讼,原告多为企业法定代表人亲属,借条均非企业盖章确认,法院判决后,这些亲属”债权人”火速申请执行,排挤其他真实债权人利益;又如,一对夫妻离婚时,丈夫与朋友串通捏造巨额债务,法院调解后迅速执行,妻子的合法财产权益遭受严重侵害。近年来,虚假诉讼现象愈发猖獗,不仅损害他人合法权益,更严重侵蚀司法公信力,成为亟待严厉打击的法律顽疾。

一、虚假诉讼的法律界定与社会危害

虚假诉讼,是指当事人采取伪造证据、虚假陈述等手段,捏造民事法律关系,虚构民事纠纷,向人民法院提起民事诉讼的行为。《刑法》第三百零七条之一明确规定了虚假诉讼罪,将其纳入刑事责任范畴,彰显了国家对此类行为的严厉态度。

在我25年的法律职业生涯中,亲历了虚假诉讼从偶发现象到高发态势的演变过程。这种行为不仅严重侵害当事人及案外人的合法权益,扰乱正常的诉讼秩序,而且损害司法权威和司法公信力,破坏社会诚信,其危害性不容小觑。

特别值得警惕的是,虚假诉讼往往具有隐蔽性强、识别难度大、社会危害性广泛等特点。随着经济社会的发展,虚假诉讼呈现出手段多样化、专业化和组织化的新特点,防范和打击的难度也随之加大。

二、虚假诉讼的常见类型与识别方法

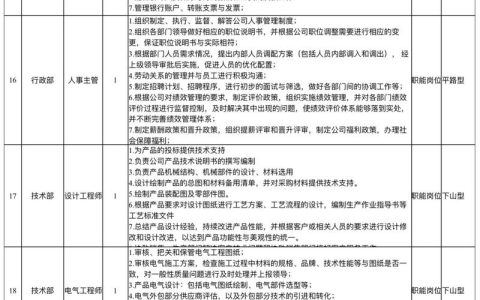

根据最高院相关司法解释和我多年的实务经验,虚假诉讼主要表现为以下几种类型:

(一)常见类型

1.夫妻共同债务虚构型:与夫妻一方恶意串通,捏造夫妻共同债务,侵害另一方配偶合法权益。

2.债权债务虚构型:与他人恶意串通,捏造债权债务关系和以物抵债协议,排挤其他真实债权人或规避执行。

3.企业债务虚构型:与公司、企业的法定代表人或实际控制人串通,捏造公司债务或担保义务,损害公司及其他股东、债权人利益。

4.破产债权虚构型:在破产案件审理过程中申报捏造的债权,谋取不当利益。

5.执行程序干预型:与被执行人恶意串通,捏造债权或对被查封财产的优先权,规避执行。

6.身份关系虚构型:在土地、房屋拆迁安置补偿过程中,捏造身份关系提起分家析产、继承诉讼。

7.“套路贷”变种型:假借民间借贷之名,诱使或迫使他人签订”借贷”协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约等方式形成虚假债权债务。

(二)识别方法

基于我多年审理案件的经验,提出以下识别虚假诉讼的方法:

1.关联性审查:检索当事人之间的关联关系,包括亲属关系、股权关系等,警惕有共同利益基础的当事人之间的诉讼。

2.经济合理性审查:审查交易背景的合理性,如借款用途是否明确、资金流向是否可查、债务人经济状况与借款金额是否匹配等。

3.证据真实性审查:对关键证据如借条、收据、合同等进行形式审查和实质审查,必要时进行笔迹鉴定或关联电子证据核查。

4.诉讼行为审查:关注当事人诉讼态度是否异常,如被告无正当理由不出庭、不答辩或快速认可对方全部请求等情况。

5.利益导向审查:分析诉讼结果可能影响的主体范围,特别关注可能受到侵害的案外人利益。

三、典型案例剖析与法律启示

案例一:利用虚假诉讼实施”套路贷”的刑事处罚

【案情简介】林某纠集多人实施”套路贷”违法犯罪,在实施过程中采取诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼等多种手段,严重侵害被害人合法权益。

【裁判结果】法院认定林某行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪等多种犯罪,依法数罪并罚。

【启示分析】本案揭示了虚假诉讼往往不是孤立行为,而是与其他违法犯罪交织在一起。在我办理的多起类似案件中,发现”套路贷”犯罪集团常将虚假诉讼作为获取非法利益的重要手段,利用司法程序的权威性和强制力实施违法犯罪。司法机关必须始终保持高压态势,依法严厉打击此类违法犯罪行为。

案例二:法院工作人员参与虚假诉讼的严惩

【案情简介】副院长魏某利用职务之便,伙同基层法律服务工作者杨某共同实施虚假诉讼行为,出具多份虚假的以房抵债民事调解书,导致多套经济适用房被违规低价过户。魏某还利用职务上的便利非法收受他人财物。

【裁判结果】法院以滥用职权罪判处魏某有期徒刑六年;以受贿罪判处有期徒刑十一年,并处没收个人财产,决定执行有期徒刑十五年。

【启示分析】我曾经参与过对法院内部腐败问题的专项治理工作,深知法院工作人员利用职权参与虚假诉讼,不仅是简单的违法犯罪,更是对司法公正和权威的严重破坏。法律是维护社会秩序的公器,不是可用于谋取违法利益的工具。对此类行为必须坚持零容忍,从严从重惩处,以维护司法公正和权威。

四、虚假诉讼的防范与应对策略

(一)对潜在被害人的防范建议

1.签署文件须谨慎:对于借条、欠条、担保协议等债权债务文件,务必审慎对待,明确记载具体金额、用途、还款方式等要素,保存资金往来证据。

2.保持证据意识:在经济往来中养成保存交易凭证、沟通记录、付款证明的习惯,为可能的诉讼纠纷预先准备证据。

3.加强风险防范:对于重大交易,建议通过正规渠道办理,最好通过公证等方式增强法律效力和证明力。

4.重视法律文书送达:如收到法院传票、起诉状等法律文书,即使认为与自己无关,也应当积极应诉,避免因缺席审理导致权益受损。

(二)对疑遇虚假诉讼的应对策略

1.及时聘请专业律师:发现可能涉及虚假诉讼时,应当立即聘请专业律师提供法律服务,制定应对策略。

2.积极举证质证:全面收集有利证据,针对对方证据进行充分质证,揭示虚假诉讼的矛盾点和漏洞。

3.申请法院调查取证:对于自己难以获取的关键证据,可以申请法院调查取证,如资金流向、关联交易等。

4.启动救济程序:对于已经生效的虚假诉讼判决,可以通过申请再审、第三人撤销之诉、执行异议之诉等程序寻求救济。

5.向检察机关申请监督:可以向检察机关申请民事诉讼监督,由检察机关提出抗诉或再审检察建议。

6.追究刑事责任:对于明显构成虚假诉讼犯罪的,可以向公安机关举报或者提起刑事自诉,追究行为人的刑事责任。

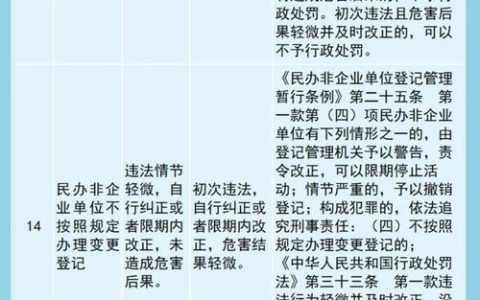

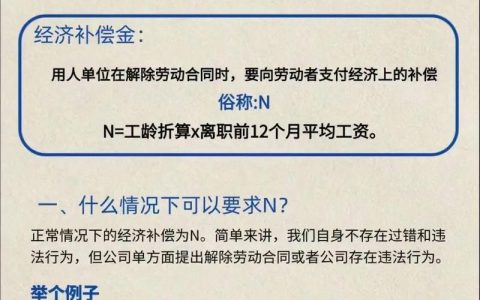

五、虚假诉讼的法律责任体系

法律对虚假诉讼行为设置了多层次的责任体系,形成全方位的制裁网络:

(一)民事责任

行为人应当对因虚假诉讼造成的损失承担民事赔偿责任,包括直接经济损失和诉讼代理费、差旅费、误工费等合理支出。在我代理的多起案件中,法院普遍支持受害人追究虚假诉讼行为人的民事赔偿责任。

(二)程序制裁

对于虚假诉讼行为,法院可以采取以下程序制裁:

1.立案阶段:确认存在虚假诉讼行为的,裁定不予受理。

2.审理阶段:判决驳回诉讼请求,不允许原告撤诉或调解结案。

3.执行阶段:对于基于虚假诉讼获得的执行依据,裁定不予执行。

(三)行政处罚

法院可以对虚假诉讼行为人处以罚款、拘留等处罚。根据《民事诉讼法》第一百一十五条和司法解释的规定,罚款数额可达10万元,拘留期限可达15日。

(四)刑事责任

构成虚假诉讼罪的,可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。如果同时构成诈骗罪、妨害作证罪等其他犯罪的,还应当依法并罚。

(五)信用惩戒

将虚假诉讼行为人纳入失信人员名单,在***采购、招标投标、行政审批、融资信贷、市场准入等方面实施信用惩戒,形成”一处失信,处处受限”的联合惩戒机制。

六、虚假诉讼防治的未来展望

作为从事法律工作四分之一世纪的亲历者,我认为虚假诉讼的有效防治需要多管齐下:

首先,应当加强各部门协作配合,建立健全人民法院、检察院、公安机关、司法行政机关之间的信息共享机制,打破”信息孤岛”,提高发现和打击虚假诉讼的能力。

其次,创新审判方式,充分运用大数据、人工智能等技术手段,对案件进行智能关联分析,提高虚假诉讼的识别效率。

再次,加强法律职业共同体的职业道德建设,对律师、基层法律服务工作者、司法鉴定人等参与虚假诉讼的行为严格追责,净化法律服务市场。

最后,加强普法宣传,提高全社会的法律意识和防范能力,形成全社会共同抵制虚假诉讼的良好法治环境。

结语

虚假诉讼不仅是对法律的亵渎,更是对司法公信力的严重损害。作为法律人,我始终相信法律的力量和正义的价值。只要我们坚持不懈地完善制度、创新方法,就一定能够有效遏制虚假诉讼行为,维护司法公正,保障每一个公民的合法权益不受侵害。

面对虚假诉讼这一顽疾,我们每一个法律人都责无旁贷。正如我常对年轻同事说的那样:”法律的生命在于实践,而法律的尊严则在于每一个法律人的坚守。”让我们共同努力,用法律的武器打击虚假诉讼,守护法治的尊严。

发布者:聚合律师,转转请注明出处:https://www.360juhe.com/14476.html