引言:工伤事故,建筑工地上不容忽视的痛点

建筑工地,作为城市拔地而起的摇篮,往往也是安全事故的高发地带。塔吊林立、机器轰鸣、人员穿梭,复杂的作业环境和高强度的体力劳动,使得建筑工人面临着较高的职业风险。一旦不幸发生工伤事故,对工人个人及其家庭带来的不仅是身体上的痛苦,更是经济上的巨大压力。如何依法获得应有的赔偿,保障自身合法权益,成为许多工伤职工及其家属最为关心的问题。实践中,由于建筑行业用工关系的复杂性,例如层层转包、缺乏正式劳动合同、未缴纳工伤保险等情况普遍存在,导致工伤认定和赔偿过程困难重重,维权之路充满坎坷。作为一名长期关注并处理劳动争议案件的法律工作者,我深知其中的不易。这篇文章,旨在结合我国现行法律法规和司法实践,为大家系统梳理工地工伤赔偿的法律知识、程序要点和维权策略,希望能为身处困境的工友们提供一份清晰、实用的指引。

背景与现状:建筑业工伤赔偿的困境与法律保障

建筑行业是我国国民经济的重要支柱产业,吸纳了大量劳动力就业。然而,其高风险特性也使其成为工伤事故的多发领域。坠落、物体打击、机械伤害、触电等是常见的事故类型。长期以来,建筑业用工不规范的问题较为突出,许多工人特别是农民工,往往与包工头或分包单位形成事实上的劳动关系,却缺乏一纸正式的劳动合同。更有甚者,一些用人单位为了节省成本,未能依法为工人缴纳工伤保险。这些都给工伤事故发生后的责任认定和待遇落实带来了极大的障碍。

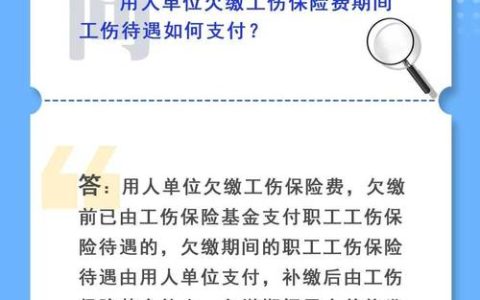

面对这些现实困境,国家层面也在不断完善相关法律法规,力图为建筑业工伤职工提供更坚实的保障。《中华人民共和国社会保险法》和《工伤保险条例》是处理工伤问题的基本法律依据,明确规定了用人单位为职工缴纳工伤保险费的法定义务,以及职工依法享受工伤保险待遇的权利。针对建筑行业的特殊性,相关部门也出台了专门文件,例如要求建筑施工企业(包括总承包单位或项目标段中标单位)对所承建项目的从业人员(包括专业承包单位、劳务分包单位从业人员)实行工伤保险全覆盖。这意味着,即使工人是受雇于分包单位,总承包单位也负有相应的参保管理责任。

然而,法律的完善与实践的落地之间仍存在差距。一些用人单位法律意识淡薄,试图逃避责任;部分工伤职工对维权程序不了解,错失了申请时效;还有些情况涉及复杂的法律关系,如多重转包下的责任主体认定等。因此,了解法律规定,掌握正确的维权途径,对于每一个建筑从业者都至关重要。

法律要点解析:工伤认定与赔偿项目详解

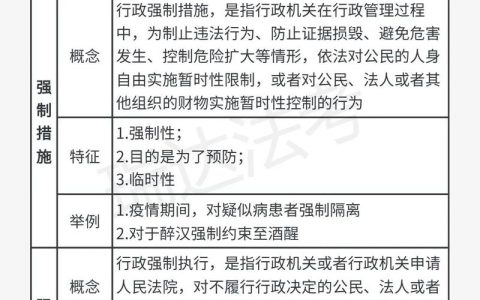

要获得工伤赔偿,首先必须经过工伤认定这一关。根据《工伤保险条例》的规定,认定为工伤或视同工伤的情形主要包括:

- 在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;

- 工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;

- 在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;

- 患职业病的;

- 因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;

- 在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;

- 在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的(视同工伤);

- 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的(视同工伤);

- 职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的(视同工伤)。

对于建筑工地而言,前几种情况最为常见。需要特别注意的是上下班途中的认定,必须满足合理时间、合理路线以及非本人主要责任的交通事故等条件。

一旦被认定为工伤,工伤职工可以享受一系列法定的工伤保险待遇。这些待遇项目繁多,计算也相对复杂,我们逐一进行解析:

1.医疗相关费用

-

医疗费:治疗工伤所需的费用,需符合工伤保险诊疗项目目录、药品目录和住院服务标准。若用人单位未参保,则由单位承担。实践中,对于紧急情况下的抢救费用,一般不受目录限制。

-

住院伙食补助费:职工住院治疗工伤期间的伙食补助,具体标准由各统筹地区人民***规定,通常参照当地国家机关工作人员因公出差伙食补助标准的一定比例执行。

-

外地就医交通、食宿费:经医疗机构出具证明,并报经办机构同意,到统筹地区以外就医的,其所需的交通、食宿费用,由所在单位按照本单位职工因公出差标准报销,或由工伤保险基金按规定支付。

-

康复治疗费:经确认需要进行康复性治疗的,在签订服务协议的医疗机构发生的符合规定的康复费用,由工伤保险基金支付。

-

辅助器具费:因日常生活或就业需要,经劳动能力鉴定委员会确认,需要配置假肢、轮椅等辅助器具的,所需费用按照国家规定的标准从工伤保险基金支付。

2.停工留薪期待遇

职工因工伤需要暂停工作接受治疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月,伤情严重或情况特殊的,经劳动能力鉴定委员会确认可以适当延长,但最长不超过24个月。停工留薪期满后仍需治疗的,继续享受工伤医疗待遇,但不享受停工留薪期工资。

3.伤残待遇

工伤治疗结束后,如果存在残疾、影响劳动能力的,需要进行劳动能力鉴定,评定伤残等级。伤残等级分为一级至十级,一级最重,十级最轻。根据不同的伤残等级,待遇标准也不同:

-

一次性伤残补助金:这是所有伤残等级(一级至十级)都可以享受的待遇,由工伤保险基金支付。标准为:一级27个月本人工资,二级25个月,三级23个月,四级21个月,五级18个月,六级16个月,七级13个月,八级11个月,九级9个月,十级7个月。本人工资是指工伤职工因工作遭受事故伤害或者患职业病前12个月平均月缴费工资,有高低限额规定(不低于统筹区平均工资60%,不高于300%)。

-

伤残津贴(生活费):

- 一级至四级:保留劳动关系,退出工作岗位。由工伤保险基金按月支付伤残津贴,标准为:一级为本人工资的90%,二级85%,三级80%,四级75%。津贴低于当地最低工资标准的,由基金补足差额。达到退休年龄后停发津贴,享受养老保险待遇,若养老金低于津贴,由基金补足差额。

- 五级、六级:保留劳动关系,由单位安排适当工作。难以安排工作的,由单位按月发给伤残津贴,标准为:五级为本人工资的70%,六级60%。津贴低于当地最低工资标准的,由单位补足差额。单位需为其继续缴纳各项社保。经职工本人提出,可与单位解除或终止劳动关系,此时由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金,由用人单位支付一次性伤残就业补助金(具体标准由各省、自治区、直辖市规定)。

-

一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金:

- 五级、六级:如上所述,在与单位解除或终止劳动关系时享受。

- 七级至十级:劳动合同期满终止,或者职工本人提出解除劳动合同的,由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金,用人单位支付一次性伤残就业补助金(具体标准由各省、自治区、直辖市规定)。

-

生活护理费:经劳动能力鉴定委员会确认生活不能自理的工伤职工(通常指一级至四级),根据不同护理依赖程度(完全、大部分、部分不能自理),由工伤保险基金按月支付生活护理费,标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%、30%。

4.工亡待遇

如果不幸因工死亡,其近亲属可以获得以下待遇:

-

丧葬补助金:标准为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资。

-

供养亲属抚恤金:按月发给由工亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。标准为:配偶每月40%本人工资,其他亲属每人每月30%,孤寡老人或孤儿在此基础上增加10%。抚恤金总额不得高于工亡职工生前的工资。

-

一次性工亡补助金:标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。这是一个全国统一的标准,数额较高,每年会根据统计数据调整。

需要强调的是,如果用人单位没有依法为职工缴纳工伤保险,上述本应由工伤保险基金支付的待遇项目,将全部由用人单位承担。这对未参保的单位来说,将是一笔沉重的负担。

典型案例评析:实践中的常见争议与裁判思路

通过几个简化案例,我们可以更直观地理解法律在实践中的应用:

案例一:未签合同、未缴社保的钢筋工老张

老张在某工地从事钢筋绑扎工作,由包工头李某雇佣,未签订劳动合同,也未缴纳工伤保险。某日作业时不慎从脚手架坠落,导致腰椎骨折。包工头李某支付了部分前期医疗费后便不再承担。老张该如何维权?

评析:首先,需要确认劳动关系。虽然没有书面合同,但老张接受李某的管理,从事其安排的工作,获取劳动报酬,可以收集工资条、工友证言、工作证、考勤记录等证据,向劳动仲裁委申请确认与李某(或其挂靠的劳务公司、分包单位)存在事实劳动关系。确认劳动关系后,在事故发生之日起1年内申请工伤认定。认定为工伤后,进行劳动能力鉴定。最终,依据鉴定等级,要求用人单位(李某或其挂靠单位)承担全部工伤保险待遇,包括医疗费、停工留薪期工资、一次性伤残补助金等。由于未参保,所有费用需单位自掏腰包。

案例二:分包单位工人小王被总包方设备砸伤

小王是分包单位A公司的电工,在总包单位B公司管理的工地上作业时,被B公司正在吊运的物料砸伤。A公司为小王缴纳了工伤保险。

评析:小王首先应申请工伤认定,由于A公司参保,相关待遇主要由工伤保险基金支付。但同时,B公司的行为可能构成侵权。根据相关司法解释精神,因第三人侵权造成工伤的,工伤职工在获得工伤保险待遇的同时,仍有权向侵权的第三人(B公司)主张民事侵权赔偿。不过,医疗费等实际发生的费用通常不能重复获得,但精神损害抚慰金、可能高于工伤标准的残疾赔偿金等,可以通过侵权途径争取。这里涉及工伤赔偿与民事侵权赔偿的竞合问题,处理较为复杂,建议咨询专业人士。

案例三:通勤路上遇车祸的瓦工老刘

老刘每天骑电动车上下班。某日下班途中,在合理路线被一辆闯红灯的小汽车撞伤,交警认定小汽车司机负全责。

评析:此情形符合《工伤保险条例》规定的上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故伤害的情形,可以认定为工伤。老刘既可以向肇事方及保险公司主张交通事故人身损害赔偿,也可以同时申请工伤认定,享受工伤保险待遇。同样,医疗费等不能双重获赔,但两项赔偿中的其他项目(如交通事故赔偿中的精神损害抚慰金,工伤赔偿中的一次性伤残补助金等)可以兼得,实现损失的最大化弥补。

实操指南:工伤维权的路线图与注意事项

发生工伤后,按部就班地走流程至关重要。以下是关键步骤和需要注意的时间节点:

-

立即就医并保存证据:受伤后第一时间前往正规医疗机构就诊,保留好所有病历、诊断证明、医疗费票据。同时,尽可能固定事故现场证据,如拍照、录像,寻找目击证人并留存联系方式。

-

及时报告与申请工伤认定:

- 用人单位应在事故发生或职业病确诊之日起30日内向统筹地区社会保险行政部门(通常是人力资源和社会保障局)提出工伤认定申请。

- 若单位未按时申请,工伤职工或其近亲属、工会组织可在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,直接提出申请。切记!超过1年未申请,将丧失申请资格。

-

进行劳动能力鉴定:工伤认定后,待伤情相对稳定,可以向设区的市级劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定(评残)。鉴定结论是确定伤残待遇等级的依据。对鉴定结论不服的,可在收到结论之日起15日内向省级劳动能力鉴定委员会申请再次鉴定,此为最终结论。

-

协商或申请调解:获得工伤认定和劳动能力鉴定结论后,可以就具体的赔偿项目和数额与用人单位进行协商。也可向劳动争议调解组织申请调解。

-

申请劳动仲裁:如果协商不成,或者用人单位(特别是未参保单位)拒绝支付赔偿,必须先向劳动争议仲裁委员会提起劳动仲裁。申请仲裁的时效期间为当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起1年。劳动仲裁是诉讼的前置程序,未经仲裁不能直接向法院起诉。

-

提起法院诉讼:对仲裁裁决不服的,可以在收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。一审判决后,不服可继续上诉。

-

申请强制执行:如果仲裁调解书、裁决书或法院判决书生效后,用人单位仍拒不履行赔偿义务,可以向法院申请强制执行。

重要提醒:在整个维权过程中,证据是关键。务必妥善保管所有与工伤相关的书面材料。对于没有劳动合同的情况,要积极收集能证明存在事实劳动关系的证据。

热点问题解答:澄清常见误区

问:老板没给我交工伤保险,受伤了就不能算工伤,也拿不到赔偿吗?

答:错误。是否缴纳工伤保险,不影响工伤的认定。只要符合工伤认定条件,就应被认定为工伤。区别在于,如果单位依法参保,大部分待遇由工伤保险基金支付;如果单位未参保,则所有法定的工伤待遇,包括本应由基金支付的部分,都由用人单位承担。所以,即使没交保险,只要是工伤,单位就必须赔偿。

问:我是临时工,没有签劳动合同,在工地受伤算工伤吗?

答:是否签订书面劳动合同,不是认定工伤的唯一标准。只要能证明与用人单位(包括包工头、分包单位等)存在事实上的劳动关系(如接受管理、安排工作、获取报酬),且受伤符合工伤认定情形,就可以申请工伤认定。关键在于收集证据证明劳动关系的存在。

问:我自己操作不当导致受伤,还能算工伤吗?

答:一般情况下,即使职工本人存在一定过失(如违反安全操作规程),只要不是故意犯罪、醉酒导致、自残或者自杀,且伤害发生在工作时间、工作地点、因工作原因导致,仍然可以被认定为工伤,并享受相应的工伤待遇。工伤保险实行的是无过错责任原则,主要保障因工作原因遭受的伤害。

问:工伤赔偿是不是全国都一样?

答:不完全一样。《工伤保险条例》规定了全国统一的基本待遇项目和计算原则(如一次性伤残补助金按本人工资月数计算),但部分待遇标准与统筹地区上年度职工月平均工资、上一年度全国城镇居民人均可支配收入挂钩,这些数据每年会变化。特别是一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金的具体标准,条例授权由各省、自治区、直辖市人民***规定,因此地区差异较大。

结语与建议:依法维权,守护劳动者的尊严与希望

工伤事故,是每一位劳动者及其家庭不愿面对的噩梦。建筑工地的高风险性,更使得这一问题尤为突出。面对不幸,了解自身的权利和维权的途径,是走出困境的第一步。虽然维权过程可能复杂,甚至漫长,但我国的法律体系为工伤职工提供了明确的保障框架。关键在于,要抓住时间节点,保存好证据,选择正确的法律途径。

对于用人单位而言,依法为职工缴纳工伤保险,不仅是法定的义务,也是分担自身风险、构建和谐劳动关系的明智之举。忽视安全生产,逃避保险责任,最终可能付出更沉重的代价。对于每一位建筑工人,增强安全意识,了解法律知识,既是保护自己,也是在必要时拿起法律武器维护自身权益的基础。

希望这篇文章能为您提供有益的参考。如果您或您身边的人不幸遭遇工伤,请记住,法律是您坚强的后盾。在必要时,寻求专业法律人士的帮助,会让您的维权之路更加顺畅。愿每一位辛勤付出的劳动者都能得到应有的尊重和保障。

发布者:聚合律师,转转请注明出处:https://www.360juhe.com/15172.html