最近总有朋友来咨询我,公司注册时“经营范围”那一栏到底该怎么填才规范?说实话,这问题看似简单,实则不然。很多创业者,包括一些经验丰富的企业家,在这儿都容易踩坑。今天,我就结合自己多年的从业经验,跟大家聊聊这个话题,希望能帮大家少走弯路。

“经营范围”:并非紧箍咒,而是“告知书”

首先,咱们得明确一个概念:什么是“经营范围”? 简单来说,它就是一家公司被允许从事的业务类别。在注册公司的时候,这是必填项,就好比给公司画了一个“业务地图”,告诉工商部门,你这家公司主要做什么的。

很多人一听到“范围”俩字,就容易理解成“限制”,觉得一旦写进去了,就只能在这个框框里打转,超出一点儿就违法违规了。真的是这样吗?

我得给大家吃个定心丸,这理解其实有点过时了。 早在几年前,国家就深化了“证照分离”改革,其中一项重要内容就是放宽了对企业经营范围的限制。

《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》中明确指出,企业只要在登记的经营范围之外,从事“非许可类”的经营活动,是不予处罚的。 这句话什么意思呢? 就是说,如果你的业务没有涉及到需要特别审批许可的项目(比如餐饮、药品、危险化学品等等),即使超出了你登记的经营范围,工商部门也不会因此处罚你。

当然,这里要强调“非许可类”这三个字。哪些是许可类经营项目?国家有一份清单,叫做《行政许可清单(2022年版)》。 如果你的业务涉及到清单上的项目,那还是得老老实实办好相关许可证,并且在许可范围内经营。 但对于绝大多数行业来说,日常经营活动都属于“非许可类”。

所以,现在的“经营范围”,更像是一份“告知书”, 主要目的是让社会公众和监管部门了解你的公司是做什么的。 它不再是束缚企业手脚的“紧箍咒”,而更像是一个指引方向的“路标”。

“经营范围”:不处罚不代表可以随意写

既然超范围经营“非许可类”业务不处罚,那是不是意味着“经营范围”可以随便写写,甚至干脆不写呢?当然不是!

虽然法律法规不再对超范围经营进行处罚,但这并不代表“经营范围”就变得无关紧要了。 它仍然有很多实际意义,会影响到企业的方方面面。

首先,它影响税务。 税务部门会根据你登记的经营范围来初步判断你的行业类型,从而确定你可能适用的税种、税率,以及发票的使用范围。 虽然实际纳税还要看你具体的经营情况,但经营范围是税务机关进行管理的重要参考。

其次,它影响资质和许可的办理。 虽然现在强调“证照分离”, 但办理一些行业资质或许可证时,相关部门仍然会参考你的经营范围。 比如,你想申请高新技术企业认定,你的经营范围里最好要有相关的技术研发、生产制造等内容。 再比如,你想从事劳务派遣业务,你的经营范围里就必须明确包含“劳务派遣”这一项。

再次,它影响合同效力。 虽然司法实践中,法院通常不会仅以“超经营范围”为由认定合同无效, 但如果你的经营行为完全超出经营范围,并且违反了法律法规的强制性规定,那么合同仍然可能被认定为无效。 尤其是在一些特殊行业,比如金融、保险等,对经营范围的监管仍然非常严格。

最后,它也影响企业形象和合作。 一个规范、清晰的经营范围,能够让客户、合作伙伴对你的公司业务一目了然,增加信任感。 反之,如果经营范围写得乱七八糟,或者过于空泛,可能会给人留下不专业、不靠谱的印象,影响商业合作。

“经营范围”:怎么写才规范又实用?

那么,到底该怎么写“经营范围”才算规范又实用呢?结合我多年的经验,给大家几点建议:

1. 参考行业惯例,切忌照搬照抄。 在工商部门的网站上,或者一些企业信息查询平台上,可以查到同行业公司的经营范围。 参考同行的写法,可以避免遗漏一些常见的业务类别。 但我强调,这只是“参考”,千万不要照搬照抄。 每个公司的实际情况不同,照抄别人的经营范围,可能并不适合你。

2. 突出主营业务,兼顾未来发展。 经营范围要围绕你的主营业务来写,重点突出。 同时,也要考虑到公司未来的发展方向,可以适当预留一些发展空间, 把一些可能拓展的业务也写进去。 但注意,不要写得过于宽泛, 像“除法律法规禁止外,可从事一切经营活动”这种写法,现在已经被工商部门禁止了。

3. 表述要规范,使用专业术语。 工商部门对经营范围的表述有一定的规范要求,最好使用行业内通用的、规范的术语。 比如,你想从事软件开发,可以写“软件开发”、“计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务”等, 而不是用一些过于口语化或者模糊的表达。

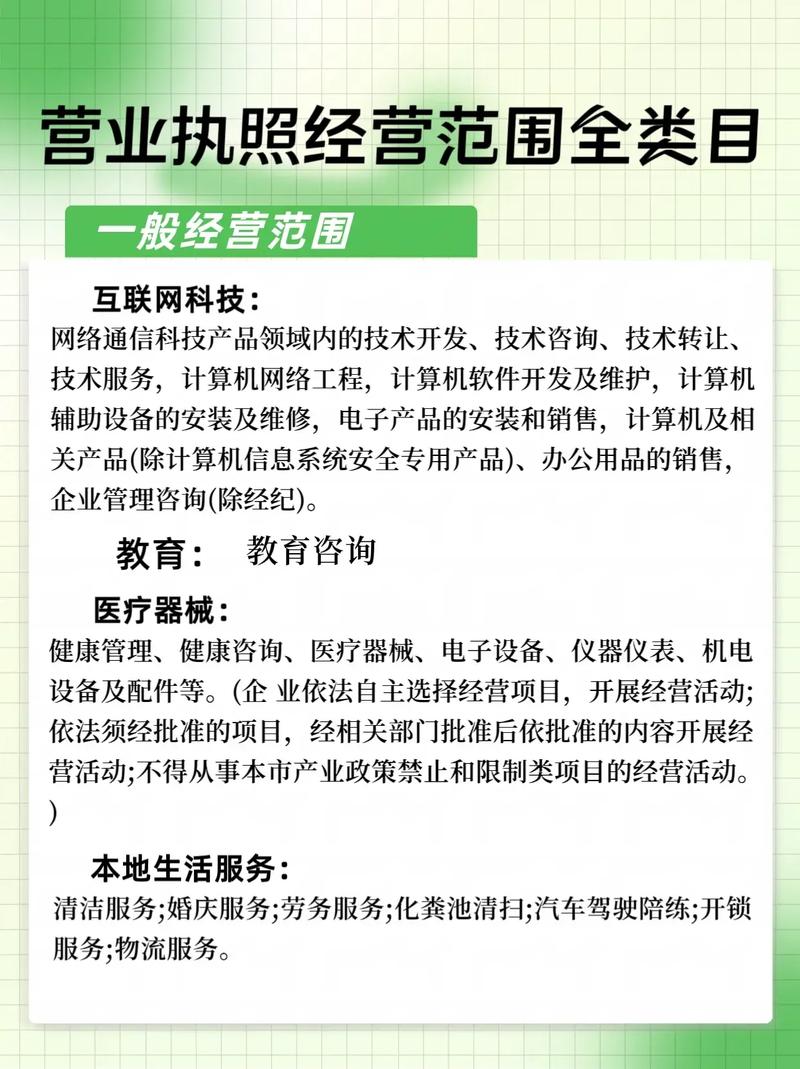

4. 分清“一般项目”和“许可项目”。 经营范围可以分为“一般项目”和“许可项目”两类。 “一般项目”可以直接经营,“许可项目”则需要取得相关许可证后方可经营。 在填写经营范围时,要把这两类项目区分开来,并在“许可项目”后面注明“(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”等字样。

5. 定期检查,及时变更。 公司的经营业务是动态变化的, 随着业务发展,可能需要调整经营范围。 建议企业定期检查经营范围,如果实际经营业务与登记的经营范围偏差较大,或者新增了重要的业务类别,要及时办理经营范围变更登记。

案例解析:经营范围“避坑”指南

为了让大家更直观地理解,我给大家举几个常见的“坑”,并提供一些建议:

坑一: 经营范围写得过于狭窄。

有些创业者为了“精准”,把经营范围写得非常细致,比如一家做电商的公司,经营范围只写了“销售服装”。 这样看似精准,但实际上限制了未来的发展。 如果公司想拓展销售品类,比如增加鞋包、化妆品等,就需要办理经营范围变更,比较麻烦。

建议: 可以适当扩大经营范围,比如写成“服装、鞋帽、箱包、化妆品、日用百货、电子产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。 这样既突出了主营业务,又预留了拓展空间。

坑二: 经营范围写得过于宽泛。

还有些创业者,为了“万能”,把经营范围写得非常宽泛,恨不得把所有行业都写进去,比如“XX行业、XX行业、XX行业……”。 这种写法虽然看似“无所不能”,但实际上既不规范,也不实用。 过于宽泛的经营范围,会让客户和合作伙伴摸不着头脑,也可能引起监管部门的关注。

建议: 经营范围要围绕主营业务来写,不要贪多求全。 对于未来可能拓展的业务,可以适当预留,但也要有所侧重。 可以参考同行业公司的通用写法,但要结合自身实际情况进行调整。

坑三: “许可项目”和“一般项目”不分。

有些创业者对“许可项目”和“一般项目”的概念不清楚,把一些需要审批许可的项目,直接写进了“一般项目”里, 比如“餐饮服务”、“药品销售”等。 这样就可能导致无证经营,面临行政处罚。

建议: 在填写经营范围之前,一定要先了解清楚哪些业务属于“许可项目”,哪些属于“一般项目”。 对于“许可项目”,要先办理相关许可证,然后在经营范围里明确注明,并加上“(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”等字样。

结语:灵活运用规则,助力企业发展

总而言之,“经营范围”看似简单,但背后却蕴含着不少法律和实践的考量。 它既不是束缚企业发展的枷锁,也不是可以随意忽视的摆设。 我们要正确理解“经营范围”的意义和作用, 在法律框架内,结合自身实际情况, 规范、合理地填写和使用经营范围, 才能更好地助力企业健康发展。 希望今天的分享能对大家有所帮助。 如果您在公司注册或经营过程中遇到任何法律问题,欢迎随时咨询专业律师。

发布者:聚合律师,转转请注明出处:https://www.360juhe.com/5445.html