退休返聘合同解除:补偿规则与法律边界解析

某日清晨,一位年近六旬的退休工程师老张找到我。他退休后被原单位返聘,签订了一份为期两年的劳务合同,却在合同未到期时被单方解除。老张满脸疑惑:“我这年纪,还能拿补偿吗?”类似的故事并不鲜见。随着老龄化社会的到来,退休返聘成为许多企业和个人的选择,但解除合同时的补偿问题却常让人摸不着头脑。这究竟是劳动法保护的范畴,还是完全取决于合同条款?本文将从法律适用、司法实践与现实困境三个维度,深入剖析这一问题。

退休返聘的法律定位:劳动关系还是劳务关系?

要弄清补偿问题,首先得搞清楚退休返聘的法律性质。退休人员因已享受养老保险待遇,通常不再具备建立劳动关系的主体资格。这意味着,与单位签订的合同多被视为民事性质的劳务合同,而非《劳动合同法》调整的劳动关系。听起来简单,可现实中却常有争议。

比如,有些单位为规避劳动法义务,故意将返聘合同包装成劳务合同;反过来,也有退休人员主张自己“实质上”是劳动者,要求享受劳动法保护。法院对此怎么看?答案往往取决于证据和具体情形。如果返聘人员的工作内容、时间安排与在职员工无异,部分法院可能倾向于认定存在“事实劳动关系”。但更多时候,司法实践倾向于尊重合同约定,将其视为平等主体间的民事协议。

这就引出一个问题:既然不是劳动关系,解除合同时的补偿还受法律约束吗?答案藏在合同条款和公平原则之中。

补偿规则的内核:合同约定与公平底线

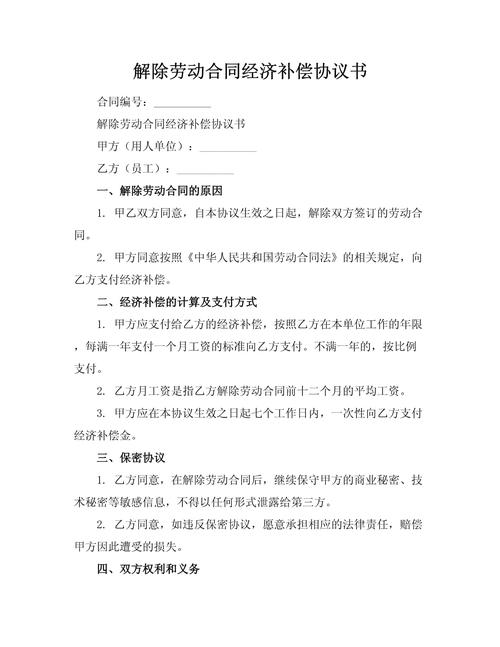

对于退休返聘的劳务合同,解除补偿并无法定标准。《劳动合同法》第46条规定的经济补偿金,仅适用于劳动关系中的特定解除情形,而劳务合同的解除规则更多依赖《民法典》的合同编。简言之,补偿与否、多少,全看双方当初怎么约定的。

假设老张的合同明确写着“提前解除需支付剩余合同期报酬的50%作为补偿”,那单位就得照办。可如果合同压根没提补偿条款呢?有人会说,那就没得赔。可法律并非如此冷冰冰。《民法典》第153条规定,违反公平原则的条款无效;第510条还允许在合同未约定时,参照交易习惯处理。这意味着,即便合同沉默,法院也可能根据实际情况酌情判赔。

我曾参与过一个案例:某退休会计被返聘,合同未约定期满前解除的后果。单位突然终止合同,她诉至法院。最终,法官结合她的工作贡献和剩余合同期限,判决单位支付两个月报酬作为补偿。这样的判决虽不常见,却提示我们:合同约定之外,公平与情理仍有立足之地。

司法实践中的分歧:地区差异与裁判尺度

有趣的是,各地法院对返聘合同解除的处理并不一致。以上海为例,倾向于严格依合同办事,若无约定则不予补偿;而在广东,一些法院更注重实际履行情况,甚至会参考劳动法精神酌情调整。这背后既有司法理念的差异,也有地方经济结构的影子。

举个例子,2023年某地法院审理了一起返聘纠纷。退休技术员小李合同中约定了“提前解除需提前30天通知”,但单位直接“秒解”。小李主张补偿,单位却认为无需赔偿。法院最终判决单位支付一个月报酬,理由是未履行通知义务违反诚实信用原则。这类案例提醒我们:即便劳务合同自由度高,法律底线依然存在。

反过来,若是返聘人员主动离职,是否也要赔单位损失?答案同样取决于合同。如果约定违约金条款,比如“提前离职需赔偿三个月报酬”,那就得履行。可若无约定,单位主张损失赔偿的难度不小,毕竟举证责任在单位一方。

现实困境与技巧性建议

说了这么多,退休返聘的补偿问题为何还是个“老大难”?原因有三:一是合同条款常不完善,许多单位和个人签合同时压根没考虑解除后果;二是退休人员议价能力有限,面对强势单位往往吃哑巴亏;三是法律适用存模糊地带,给了争议滋生的空间。

依我看来,返聘双方不妨多留个心眼。单位在起草合同时,最好明确解除条件和补偿标准,避免日后扯皮;返聘人员则应主动争取写入保护性条款,比如“提前解除需支付X月报酬”。我常跟客户说,合同就像一把伞,晴天备着不嫌多,雨天没带才后悔。

更进一步,若纠纷已起,如何提高胜算?对单位来说,提前通知并保留证据是关键;对返聘人员而言,搜集实际工作记录、证明依赖合同收入,或许能打动法官。毕竟,法律不仅是条文博弈,也是情理较量。

伦理与社会的延伸思考

抛开法条,退休返聘的补偿争议还映照出更深层的问题。企业返聘退休人员,既是对经验的尊重,也是成本考量下的选择。可一旦解除合同,是否应给予一定保障?这不仅是法律问题,也是伦理命题。正如古人云:“老吾老以及人之老”,社会对老年劳动者的态度,某种程度上衡量着文明的温度。

我曾在一次法律研讨会上听一位老法官感慨:退休返聘的纠纷,往往是制度漏洞与人性博弈的缩影。他举了个例子,一家国企因项目取消解聘了数十名返聘人员,未付一分补偿,结果引发集体诉讼。这让我不禁思考:未来的法律,能否为这类群体织就更密的保护网?

结尾:边界未定,未来可期

回到老张的问题,他的补偿最终取决于合同条款和法院态度。但无论结果如何,退休返聘的法律边界仍未完全清晰。它既是合同自由的舞台,也是公平原则的试金石。或许,随着司法实践的积累和立法的完善,我们能看到更明确的答案。而在此之前,每一份合同、每一次协商,都在为这个答案添砖加瓦。你觉得呢,下一场纠纷会给出怎样的启示?

发布者:聚合律师,转转请注明出处:https://www.360juhe.com/5676.html