个人信息保护全解析:法律边界与隐私权博弈

某天清晨,一位中年男子焦急地走进律所咨询室,手里攥着一张快递单。律师,我的信息被卖了,电话号码、地址全在网上,谁能管这事?他的愤怒与无助令人动容。这并非个例个人信息泄露早已成为现代社会的隐疾。从购物记录到社交账号,从身份证号到家庭住址,这些看似琐碎的数据却可能成为不法分子的猎物。究竟哪些信息受法律保护?保护的边界在哪里?本文将从法律视角剖析个人信息的定义、保护机制及其背后的伦理博弈,带你看清这场无声的较量。

个人信息是什么:从模糊到清晰的界定

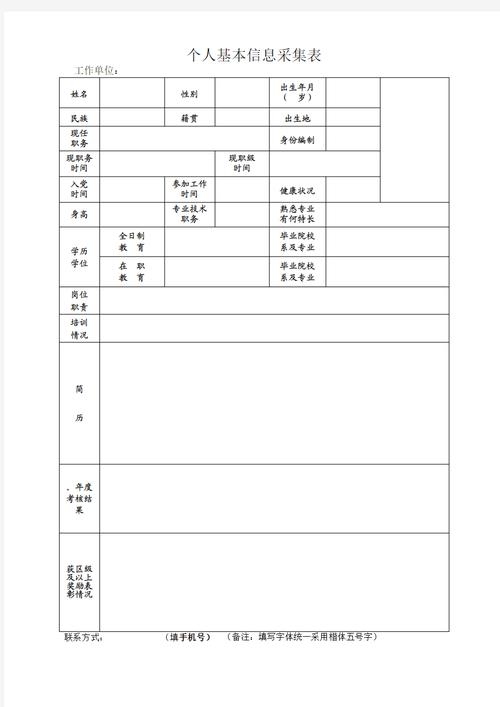

在法律语境中,个人信息并非一个笼统的概念。根据《个人信息保护法》,它是指以电子或其他方式记录的、能够单独或结合其他信息识别特定自然人身份的信息。比如姓名、身份证号码、电话号码、住址,这些都是显而易见的基本信息。但你是否想过,浏览记录、位置轨迹甚至设备标识号,也可能成为个人信息的一部分?这些数据看似无害,却能在特定场景下拼凑出你的生活全貌。

我曾办理过一起案件,当事人因某购物平台泄露其收货地址,导致家中被盗。庭审中,对方辩称地址不属于敏感信息,但法官最终认定,只要信息足以定位个体身份,就受法律保护。这让我意识到,个人信息的外延远超大众想象。立法者为何如此定义?答案藏在技术进步与社会需求的交汇处当数据分析能精准画像时,任何碎片信息都可能成为隐私的突破口。

法律的保护网:从原则到实践

《个人信息保护法》明确规定,未经同意不得收集、使用或向他人提供个人信息。这看似简单,却在实践中充满挑战。比如,企业常以用户协议为挡箭牌,声称你已自愿授权。但细看那些冗长的条款,谁能真正理解其中玄机?我常对客户说,签字前想想,这份协议是你能拒绝的吗?答案往往是否定的不授权就无法使用服务,这算哪门子的自愿?

更有意思的是,法律还区分了一般个人信息与敏感个人信息。后者包括生物识别信息、健康状况、财产状况等,一旦泄露后果更为严重。记得有次参加行业研讨会,一位法官提到某银行因未妥善保护客户指纹数据被重罚。他感叹:技术越发达,法律的红线就得越清晰。这话让我深思:法律不仅是规则,更是社会信任的底线。

在具体适用中,法院对违法行为的认定也颇具技巧。比如,某公司未经同意将用户电话号码用于营销,被判赔偿精神损失。判决书虽未引用繁琐法条,却直指行为本质超范围使用即违法。这种灵活解读,既体现了司法的温度,也提醒企业别心存侥幸。

保护与利用的博弈:谁在定义边界?

个人信息保护的核心矛盾在于,它既是个人权利,也是商业资源。电商靠用户数据推荐商品,银行用信用记录评估风险,这些都离不开信息流通。可问题来了:当便利与隐私相撞,谁该让步?我曾与同行讨论过这个问题,有人认为数据时代,隐私是奢侈品,也有人反驳没有隐私,何谈尊严。这场争论没有答案,却折射出立法的两难。

从立法意图看,《个人信息保护法》试图平衡两者。比如,它允许匿名化处理后的数据用于商业目的既保护个体,又不扼杀创新。但现实中,匿名化往往流于形式。一次庭审中,对方提交了一份所谓匿名数据,却被我方技术专家轻松还原出用户身份。这让我质疑:技术手段能否跟上法律的理想?答案或许取决于企业的自律与监管的力度。

再看社会层面,公众对信息保护的认知也在觉醒。几年前,客户多半抱怨电话骚扰,如今却会主动问我的数据安全吗。这种转变,既是法治进步的体现,也是对法律执行的新期待。可惜,维权之路并不平坦取证难、赔偿低、追责慢,成了不少当事人的心结。

案例中的启示:法律的温度与盲点

去年,我代理了一起因信息泄露引发的纠纷。客户在某健身App注册后,个人信息被卖给保险公司,接连收到推销电话。起诉时,我们引用《民法典》第1034条,强调个人信息受法律保护。对方辩称数据已脱敏,但我方提交的证据显示,电话号码与姓名精准匹配,根本谈不上脱敏。最终,法院判赔5000元,并责令停止侵权。

这看似是个小胜,却让我感慨万千。5000元的赔偿能弥补客户数月的心烦意乱吗?法律的威慑力真能震慑那些觊觎数据的黑手吗?更深一层,健身App为何敢如此大胆?答案或许藏在行业潜规则中数据交易的利润太诱人,而违法成本却低得可怜。这不禁让我想起一句古话:法不责众,则众不畏法。

另一边,司法实践也在摸索前行。最高人民法院曾发布案例,明确将人脸信息纳入敏感信息范畴。这让我想起某小区强制采集业主人脸数据引发的争议便利管理固然重要,但谁来保障业主的知情权与选择权?法律的边界,总在这样的碰撞中被重新定义。

伦理与经济的双重考量:法律之外的思考

个人信息保护不仅是法律问题,更关乎伦理与经济。经济上,数据驱动的产业贡献了巨大价值,可一旦失控,社会成本同样惊人。试想,若每个人都被数据画像操控,消费、社交乃至思想都被预判,我们还是自由的个体吗?这种担忧并非杞人忧天技术已能通过你的搜索记录预测情绪,甚至影响决策。

伦理上,法律试图守护人性尊严。比如,《个人信息保护法》要求处理儿童信息需特别谨慎。我曾在一次培训中听到专家提及,某教育平台因擅自收集学生数据被罚百万。这让我想到,那些孩子的家长或许并不知道,他们的签名已将孩子的隐私拱手让人。法律能做的,是为弱者撑起一把伞,但伞够不够大,还得看执行。

依我看来,法律的意义不只在于惩罚,更在于引导。企业若能从逐利转向责任,或许能少些纠纷,多些信任。可现实往往事与愿违利益驱动下,多少公司甘愿冒险?这种博弈,恐怕短期内难见分晓。

未来之路:法律如何与时俱进

面对技术飞速迭代,个人信息保护法注定要不断进化。比如,人工智能的普及让数据画像愈发精准,法律是否该对算法本身设限?再如,元宇宙概念兴起,虚拟身份的数据归属又该如何界定?我曾在一次研讨会上抛出这个问题,结果引发激烈争论有人主张虚拟即现实,有人认为虚拟应独立。这让我意识到,未来的法律或许得跳出传统框架,去面对未知的挑战。

从实践看,监管也在加码。近期,国家网信办对多家App违规收集信息开出罚单,力度之大前所未有。这是否意味着强监管时代的到来?或许吧。但我更期待的,是公众意识的提升当每个人都懂得保护自己,法律的压力才会转化为社会的共识。

回到那位中年男子的故事,他最终选择了报警与起诉双管齐下。虽然结果未知,但我从他眼中看到了对正义的渴望。这让我坚信,法律不仅是条文,更是对人性尊严的承诺。个人信息保护的路还很长,你我皆是其中的行者与见证者。

发布者:聚合律师,转转请注明出处:https://www.360juhe.com/7403.html