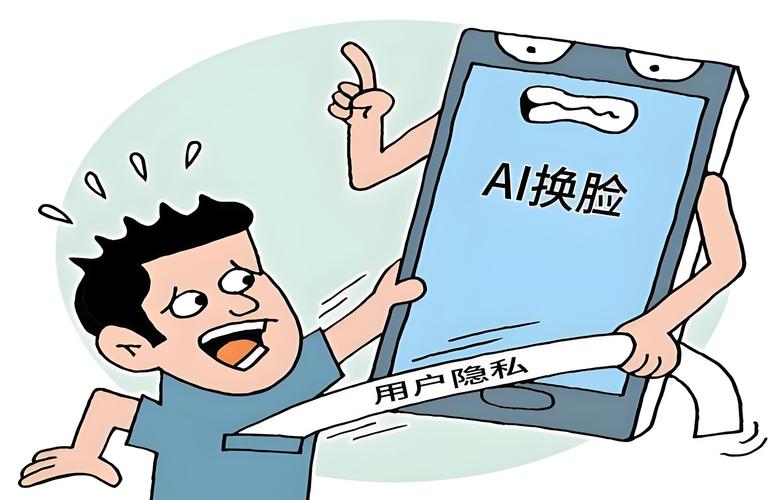

最近接手了几起AI换脸引发的侵权案件,让我不禁深思这项技术带来的法律挑战。说实话,作为一名从业二十年的律师,我见证了科技发展如何不断挑战法律边界,而AI换脸技术恐怕是近年来最具争议性的技术应用之一。

AI换脸技术的法律风险全景

AI换脸技术本质上是一种基于深度学习的人工智能应用,通过算法将一个人的面部特征替换到另一个人的影像中。这听起来似乎只是个有趣的技术玩具,但实际上,它已经成为一个法律雷区。

从我处理的案件来看,AI换脸技术主要涉及四大法律风险:

肖像权侵害风险

这是最直接也最常见的法律问题。根据《民法典》第一千零一十九条明确规定:”任何组织或者个人不得以丑化、污损,或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权。”AI换脸技术恰恰是通过信息技术手段”伪造”他人肖像,未经授权使用他人肖像进行换脸,无疑构成对肖像权的侵害。

记得去年我代理的一个案例,某网红发现自己的形象被一家公司用作换脸软件的模板,这家公司辩称只是使用了”类似”的形象。但法院最终认定,只要能够识别出特定自然人,就构成对肖像权的侵害。

个人信息权益侵害

这点很容易被忽视。即使AI换脸技术最终没有直接使用他人的面部特征,但在处理过程中对人脸信息的收集、分析、存储等行为,已经构成了对个人信息的处理。

根据《个人信息保护法》,人脸信息属于敏感个人信息,处理敏感个人信息必须取得个人的单独同意。坦白讲,我见过太多企业在这方面抱有侥幸心理,认为技术处理后就不构成侵权,这是极其危险的认知误区。

名誉权侵害风险

AI换脸技术被用于制作虚假视频,特别是将他人面部替换到不雅或有损形象的场景中,可能构成对名誉权的侵害。这类案件的伤害性极强,一旦视频在网络传播,受害人的社会评价可能遭受毁灭性打击。

老实说,这类案件的维权难度很大,因为取证困难,损害后果难以量化,且网络传播具有扩散性和持续性,即使胜诉也难以彻底消除负面影响。

著作权侵害风险

AI换脸往往使用影视作品片段作为素材,未经授权使用这些作品进行二次创作,可能侵犯原作品的著作权。

说到这里,我想起一个案例,某短视频创作者将经典电影片段中的主角换成自己的脸,并加以传播获利。虽然他辩称是”二次创作”,但法院认定其行为超出了合理使用的范围,构成侵权。

AI换脸技术的法律责任主体

在AI换脸侵权案件中,责任主体认定是个复杂问题。从我的实务经验看,主要涉及以下几类主体:

技术开发者:提供AI换脸技术的企业或个人,他们需要承担技术安全评估和风险防范责任。

服务提供者:运营AI换脸平台或应用的主体,他们负有审核用户上传内容、防范违法使用的义务。

实际使用者:直接操作AI换脸技术制作内容的个人或组织,是最直接的侵权行为实施者。

传播者:帮助传播AI换脸内容的平台或个人,在明知或应知内容侵权的情况下,也需承担相应责任。

忽然想到,在一些案件中,责任主体之间存在交叉和重合,比如某些平台既是技术提供者又是服务提供者,这就使得责任认定更为复杂。

司法实践中的认定标准

从我经手的案件和近期司法判例来看,法院对AI换脸侵权案件的认定标准主要考虑以下因素:

是否取得授权:未经权利人同意使用其肖像或个人信息,是认定侵权的首要条件。

使用目的:商业使用比个人娱乐使用承担更严格的责任。

侵害程度:对权利人造成的实际损害程度,包括社会评价降低、精神损害等。

技术特征:AI换脸的逼真程度、是否明确标识为合成内容等。

主观过错:行为人是否明知或应知其行为可能侵害他人权益。

AI换脸技术的合规建议

作为一名律师,我常常被咨询如何合法使用AI换脸技术。在此,我想提出几点建议:

对技术开发者和服务提供者

严格遵守《互联网信息服务深度合成管理规定》,建立健全用户注册、内容审核、投诉处理等机制。

对生成内容进行显著标识,避免公众混淆或误认。

建立敏感个人信息处理的合规流程,确保获得用户的明确授权。

定期开展安全评估,防范技术滥用风险。

对个人用户

使用AI换脸技术时,应尊重他人肖像权和个人信息权益,避免未经授权使用他人肖像。

不传播可能侵害他人名誉、隐私的AI换脸内容。

对于自己的肖像和个人信息,也要提高保护意识,避免被他人不当利用。

未来法律规制的展望

AI换脸技术的发展速度远超法律规制的步伐,这是不争的事实。我认为,未来的法律规制应当朝以下方向发展:

完善专门立法:制定针对深度合成技术的专门法律法规,明确权利边界和责任认定标准。

技术与法律协同:探索将”水印”等技术手段嵌入AI换脸应用,便于追溯源头和识别合成内容。

建立多元共治机制:政府监管、行业自律、技术防范、公众监督多管齐下。

加强国际合作:深度合成技术的跨境传播特性,决定了需要加强国际司法协作。

结语

AI换脸技术既是科技创新的成果,也是法律规制的挑战。作为法律人,我们既不能因噎废食,阻碍技术创新,也不能放任技术滥用,侵害公民权益。

在我看来,技术本身无所谓善恶,关键在于如何使用。只有在法律的规范下,AI换脸技术才能真正造福社会,而不是成为侵害权益的工具。

最后,我想说的是,面对新技术带来的法律挑战,我们需要的不仅是被动应对,更是前瞻性思考。毕竟,法律的生命在于与时俱进,而不是固步自封。

发布者:聚合律师,转转请注明出处:https://www.360juhe.com/8651.html